この記事の信憑性

今回は、10年後に訪れるFIT制度終了について解説していきます。

10年後に何が起きるの?笑

10年後どうすれば良いの?

太陽光発電を検討しています!

このような方は、必ずFIT制度について理解しておきましょう。

FIT制度を知らないと10年後に焦ります!笑

10年後に何が起きるのかというと、売電収入が激減します。

売電収入が激減すると聞いて不安になった方は、この記事を最後までご覧下さい。

今、不安な気持ちになるのは、FIT制度のことを理解していないからです。

FIT制度を理解して、10年後の対策を知ると不安はなくなるので安心して下さい。

私は5年後に、FIT制度が終了します。

私は5年後、絶対に損をしたくないので徹底的に調べました。

その内容を、この記事にまとめたので、太陽光発電を検討中の方や導入済みの方は、是非最後までご覧下さい。

\それではいきましょう!/

目次

売電価格が下がった後の運用パターン

まず初めに、10年後の運用パターンについて紹介します。

売電価格が下がった後の運用パターンは、大きく分けて3つあります。

この3つについて詳しく解説する前に、FIT制度について解説します。

10年後に売電価格が下がる『FIT制度』とは?

運用パターンを紹介する前に、FIT制度について解説します。

なんで、10年後に売電価格は下がるの?

正確にお伝えすると、10年後に売電価格が下がるのではなく、売電価格の10年間保証が終了して、その年の売電価格で売却されるようになるからです。

もう少し詳しく解説します。

太陽光パネルを導入した年から、FIT制度が始まります。

Feed-in Tariff(フィード・イン・タリフ)の頭文字をとっていて『FIT』という名称で、日本語で訳すと『固定価格買取制度』を意味します。

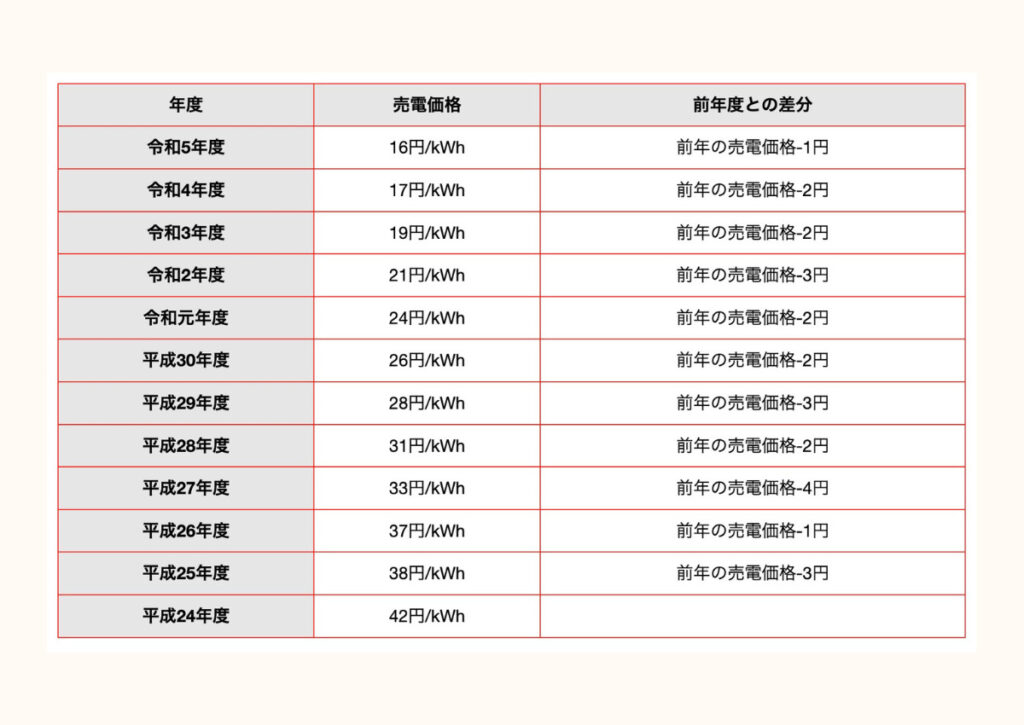

そもそもですが、売電価格は年々、安くなっています。

8年前と比べると、売電価格は半分以下になっています。

年々、売電価格が下がってしまうと、太陽パネルを搭載する人は減ってしまいます。

しかし、日本は「持続可能なエネルギーを増やしたい!」という思いがありました!

そこで日本は、ドイツやスペインで導入されている「FIT制度」を開始して、最低でも太陽パネル代の元は取れるようにして、太陽光パネルの普及を試みました。

その結果、日本は太陽光発電を搭載する人が急激に増えました。

しかし、FIT制度は10年で終了してしまうので、11年目からは、その年の売電価格で売却され、売電収入が減ってしまうという訳です。

私たちは「FIT制度」のおかげで、今の振込額を維持できています。

FIT制度に感謝しかありません。笑

私達にとってありがたい「FIT制度」は、太陽光発電を導入してから10年で終了します。

毎月の振り込みが減ると生活が苦しくなる方は、こちらの記事を参考に毎月の支払い額を減らしてみて下さい!

\無料で確認できます!/

それでは、FIT制度が終了する10年後は、どうすれば良いのか今から考えておく必要があるので、オススメの運用方法を3つ紹介します。

蓄電池を導入する

1つ目の運用方法は、蓄電池の導入です。

因みに私は、蓄電池を導入する予定で考えています!

発電した電気を売電せず、蓄電して自分達で使う運用方法です。

蓄電池をオススメする理由は2つあります。

詳しく説明します。

金銭的に1番お得

1つ目のオススメする理由は、金銭的に1番お得だからです。

オススメの運用パターンの中で、1番金銭的メリットが大きくなります。

太陽光発電で家計をラクにしたい!

まだまだ、太陽光パネルには頑張ってもらうわ!

このような方には、蓄電池の導入をオススメします。

太陽光発電を、まだまだ有効活用していきたい人は蓄電池を導入しましょう!

蓄電池の導入が、金銭的メリットが1番大きい理由を紹介します。

売電価格より電気料金の方が高い

現在は、売電価格より「電気料金の方が4倍以上高い」です。

「蓄電池を導入しない。」ということは、極端に説明するとこのような状態になっています。

あなたが持っている電気を8万円で購入します。

あ、、はい。(売電)

先程、私が購入した電気を、あなたは38万円で購入して下さい。

あ、、、はい。(使用する電気を購入)

損をしている状態だということは、伝わったと思います。笑

蓄電池を導入しないということは、発電した電気を安く売り、売った金額より高い金額で電気を購入して生活している状態です。

なんとも不思議な話ですよね。笑

1kWhあたりの『平均売電価格 7〜8円』

1kWhあたりの『平均電気料金 38円』

蓄電池を導入しないと、8円で電気を売って、38円で電気を購入している状態です。

上記の価格は、お住まいの地域や使用量によって前後しますが、『売電価格より電気料金の方が高い』ことに変わりはありません。

この説明を聞いただけで、蓄電池に興味が湧いてきたと思います。笑

年々、電気料金が高くなっている

年々、電気料金は高くなっています。

そしてこれからも、電気料金の値上がりが予想されています。

値上がりが予想されている理由は以下の通りです。

既に、蓄電池を導入している人からすると、

せっかく発電しているのに、なぜ値上がりしている電気を購入するの?

このような感覚です。

確かにその通りですよね。笑

このような理由から、1番お得に運用したい人は蓄電池の導入がオススメです。

蓄電池を導入したいと思った方は、必ず複数社から見積もりを取りましょう!

無料で、複数社の見積もりが欲しい方は タイナビ蓄電池 ![]() を利用してみて下さい!

を利用してみて下さい!

累計4万人の方が利用していて、最大5社からの見積もりを無料でGETすることができます。

初期費用0円で導入する業者を紹介してくれて、補助金情報を掲載しているのでオススメです!

蓄電池は7年前に比べて、半額になっているので今がチャンスですよ!

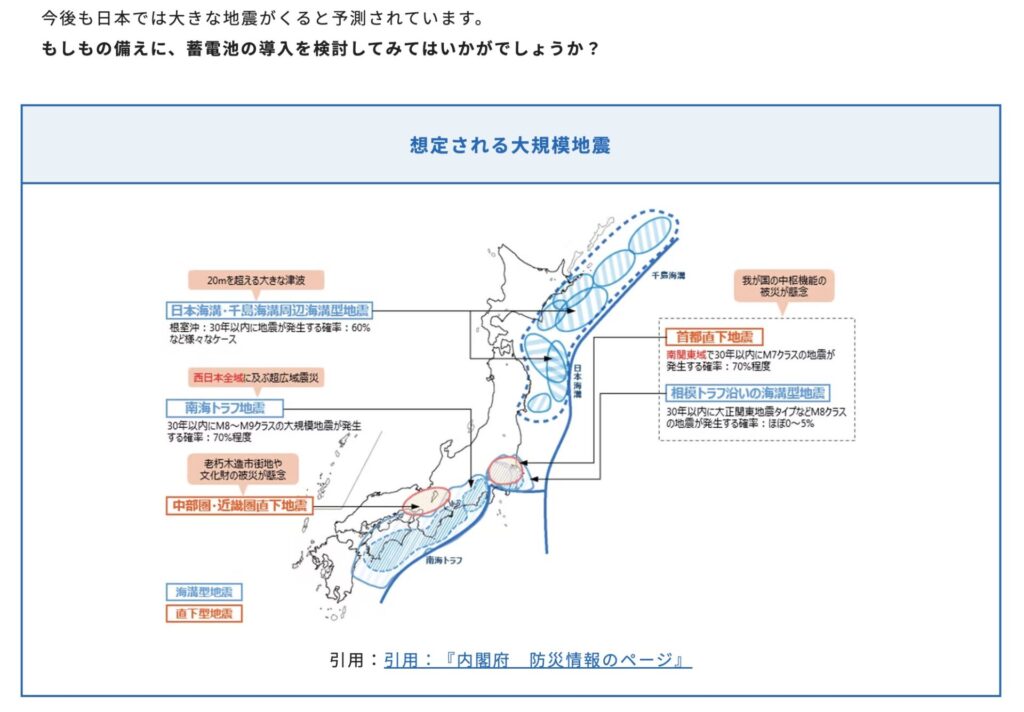

災害時に備えることが出来る

2つ目のオススメする理由は、災害時に備えることができるからです。

蓄電池があると、災害が発生して停電になってしまった時も安心です。

オール電化の方は、停電になるとライフラインが全て止まるので、特に蓄電池をオススメします。

大切な家族を守る為に、蓄電池を導入して災害にも備えましょう。

蓄電池は導入しないで、自家消費と売電をする

2つ目の運用方法は、蓄電池は導入しないで、自家消費と売電をする運用方法です。

一条工務店は、このような『自立運転用コンセント』が設置されます。

今回、ご紹介するのは「自立運転用コンセント」を有効活用する運用パターンで、発電中の電気を使えるコンセントです。

発電中は、自立運転用コンセントを使い、発電していない時は通常通り電気を購入する

このような運用方法です。

この運用方法は、リスクを最小限に抑えて太陽光発電も有効活用することができます。

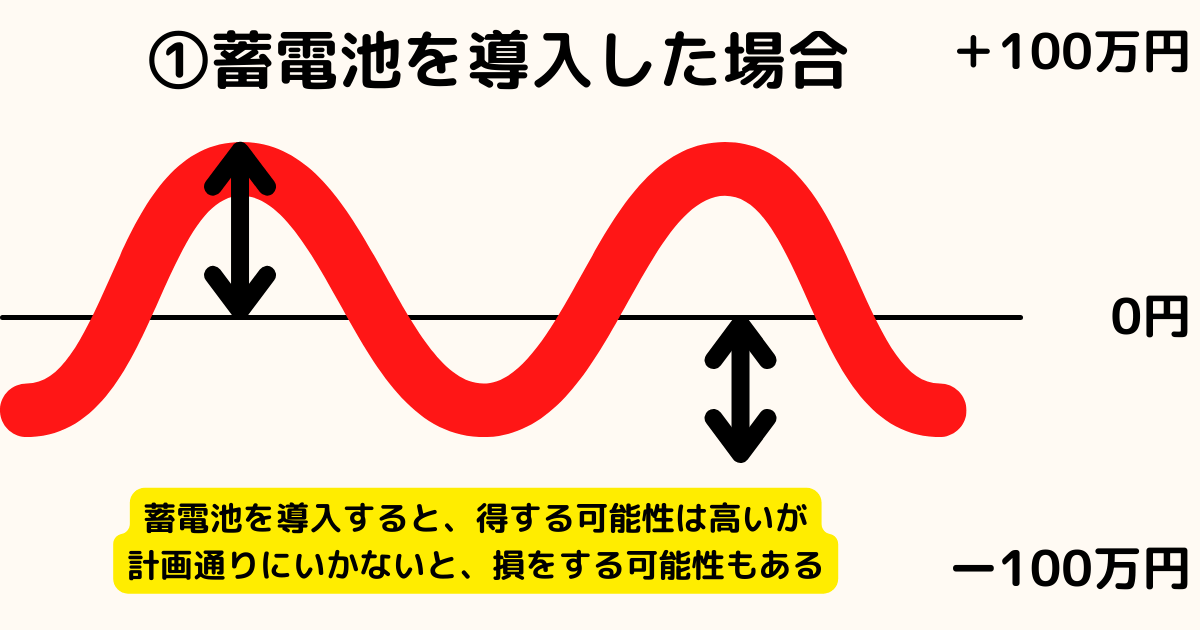

最初に紹介した、蓄電池を導入する方法は少なからずリスクはあります。

このようなリスクがあります。

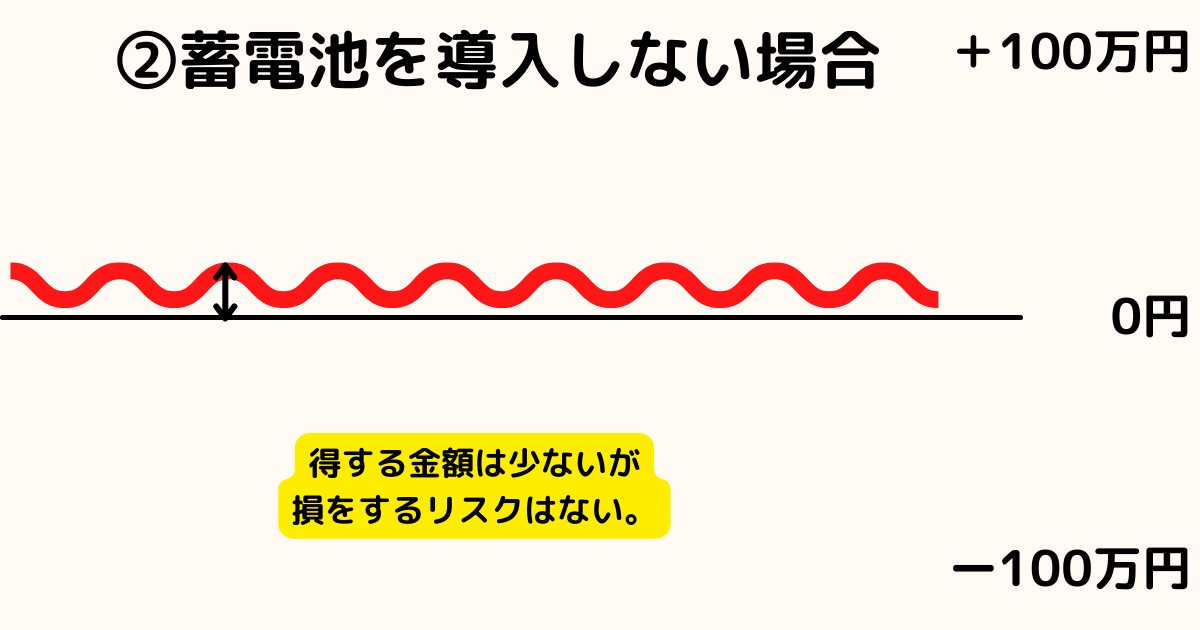

今回ご紹介している、「蓄電池は導入しないで、自家消費と売電をする運用方法」は、リスクが少ないです。

新たに購入するモノがないので、金銭的なリスクはありません。

✅蓄電池を導入

蓄電池を導入すると、金銭的に「得」をする可能性は高いが、計画通りにいかないと蓄電池の導入費用分「損」をする可能性もある

✅蓄電池を導入しないで、自家消費と売電

蓄電池を導入しない場合、「得」をする金額は少ないが「損」をすることはない

蓄電池は導入しないで、自家消費と売電をする運用方法の考え方は、このような考えになります。

10年で充分稼いだから、後の売電収入はおまけ!

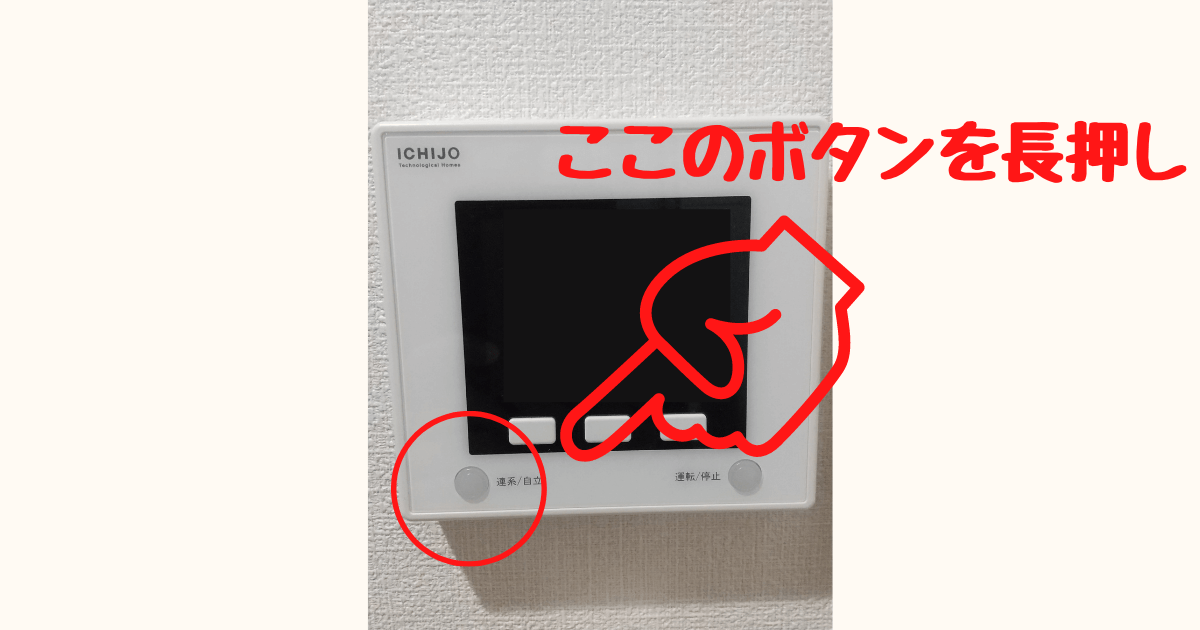

それでは、自立運転用コンセントの使い方を紹介します。

一条工務店の自立運転用コンセントの使い方

自立運転用コンセントは、発電中の電気を使えるコンセントです。

ですので、自立運転用コンセントが使えるのは、基本的に昼間のみになります。

これがデメリットです。笑

そして、自立運転用コンセントを使う時は、太陽光発電の設定を変更する必要があります。

自立運転用コンセントに差すと、いつでも電気を使える訳ではありません。

使用する前に、設定変更することを頭に入れておきましょう。

設定変更の方法

設定を変更するには、3つのステップがあります。

このような方法で、自立運転用コンセントが使えるようになります。

赤いランプが点灯すると、電気が使えるようになりますので、試してみて下さい。

一条工務店の自立運転用コンセントに必要なアイテム

自家消費をする時に、あれば便利なアイテムを紹介します。

✅電源タップ

自立運転用コンセントには、差し口が「1〜2個」しかありません。

差し口が少ないので、電源タップを購入して差し口を増やすことをオススメします。

✅延長ケーブル

このような家電を使う時には、延長コードが必要です。

また、延長コードは停電時にも活躍するので、最低でも1つは常備しておきましょう。

自立運転用コンセントの注意点

ここで、自立運転用コンセントの注意点を3つ紹介します。

この運用方法がいいかも!

このように感じている方は、要チェックです。

1500wまでしか使えない

自立運転用コンセントは、1500wまでしか使えません。

電源タップで差し口を増やしても、合計で1500w以上は使うことができないので覚えておきましょう。

発電している時しか電気は使えない

自立運転用コンセントは、現在進行形で発電している電気のみ使うことが出来ます。

要するに、夜は発電しないので自立運転用コンセントは使えません。

これが最大のデメリットになると思います。

自立運転中は売電していない

この注意点で後悔している人がたくさんいます。

それは、自立運転用コンセントを使用している時は売電しません。

これで、かなり損をします!笑

例えば、1000w発電中に500wだけ使用しているとします。

500wしか使っていないので、残りの500wは売電してくれていそうですが、売電していません。

自立運転中は、いつでも自家消費できるようにスタンバイしている状態です。

ですので、自立運転用コンセントを使い終わった後に売電モードに戻さないと、売電収入は0円になってしまいます。

自動で自立運転モードや売電モードに、切り替わらないので注意しましょう。

私がこの方法を選ばなかった理由

マメな性格ではないので、ストレスが溜まると思いました!笑

以上です!笑

10年後も特に生活スタイルを変えない

10年で導入費用の元は取れたし、別にそこまでしなくていいかな…。

新しく何かを始めるのはめんどくさい。笑

このような考えの方は、無理に生活スタイルを変える必要はありません。

このような事実があるので、10年後の太陽光発電には期待しない生活スタイルです。

電力買取プラン「一条でんき」

一条工務店にお住まいの方は、FIT制度が終わる10年後に「一条でんき」を利用することが出来ます。

一般的な電力会社の10年後の買取価格は「1kWhあたり7円〜8円」程度ですが、一条でんきは、1kWhあたり『11円』で買い取ってくれます!

一条工務店にお住まいの皆さんは、一般的な売電価格より、高い金額で買い取ってくれるサービスがあります。

とてもありがたいサービスです!

ここまでサポートしてくれる、一条工務店はさすがですね。

【まとめ】10年後の太陽光発電はどうするのがオススメ?

【10年後の心配がなくなる!】FIT制度終了後に損をしない太陽光発電の運用方法は?【一条工務店】でした。

今回の内容をまとめると、

- 蓄電池を導入する

- 自家消費と売電をする

- 10年後も生活スタイルを変えない

色々な運用方法を試して、自分達に合ったスタイルで生活していきましょう。

以上、参考になれば嬉しいです!

コメント